- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Директор как созидатель культуры школы

Ведущим фактором в авторской школе является ее творец, лидер, интегративной характеристикой деятельности которого выступает «культура директора», которая включает в себя управленческие функции, формулировку и утверждение единой концепции школы; установку на вовлечение педагогов, учащихся и их родителей в процесс реализации этой концепции; обеспечение безопасного окружения и комфортной для личностного развития внутренней среды школы.

По сути, эта позиция может быть охарактеризована как позиция включенного наблюдения, когда внедрение новаций и экспериментирование превращаются смысл и содержание профессиональной деятельности, становятся образом жизни.

Главное внимание директора авторской школы должно быть обращено на создание благоприятной для детей и взрослых атмосферы и климата школы, ориентацию на творческий характер деятельности и поддержание духа творчества в школе, а как результата, – на создание и поддержание в ней определённой внутренней культуры учреждения.

Функции директора авторской школы:

- Выделение общего «ядра ценностей», ценностных приоритетов и профессионально-ценностных ориентаций, а также разработка форм их визуализации. Ведущими здесь выступают ценности, связанные с восприятием и пониманием: детей и детства; сущности и основных целей воспитания; своей профессиональной деятельности и её основных функций.

- Инициация создания в рамках школы педагогической общности взрослых и детей с характерной для этой общности атмосферой сотрудничества и климатом заботы. Процесс общения и влияния директора на всех субъектов реализации его авторских замыслов (учащихся, педагогов, родителей и представителей общественности), сочетания воздействия и личного примера директора приобретает особое значение.

- Выделение основных для данной школы видов деятельности и придание им общей творческой направленности, а также использование игры как главного способа организации жизнедеятельности школы. Директор выступает в качестве лидера, человека, побуждающего и вдохновляющего окружающих к действию.

Рассмотрим характерные особенности данных функций.

Отношение к детству и детям становится главной идеей всей управленческой деятельности.

Оценка детства как первостепенного по важности и уникального периода в жизни людей, а также восприятие ребёнка не как будущего, а как уже сегодняшнего человека характерно для большинства директоров авторских школ.

«Дети – поэты и философы», – писал Я.Корчак, а Л. Кольберг даже озаглавил одну из своих статей «Ребёнок как моральный философ»

Понимание детей как «философов», способных глубоко анализировать происходящее, докапываться до истины и отстаивать её, позволяет иначе взглянуть на их роль в процессе управления школой.

Не случайно Дж. Дьюи, А. Нейлл и многие другие включали учащихся уже младших классов в разнообразные органы управления школой, отмечая присущую детям ответственность и не свойственную возрасту требовательность к себе и другим.

Эта требовательность, часто интуитивно жёсткая позиция в отношении соблюдения моральных норм, принятых в данном детском сообществе, позволяет использовать в управлении школой такую, казалось бы, чисто «взрослую» форму, как «суд», не столько карающий, выносящий приговор, сколько справедливый и прощающий.

Общим местом уже стало обращение к практике судов в детских учреждениях Я. Корчака, по мнению которого, суд способен положить начало детскому равноправию, привести к установлению конституции, провозгласить декларацию прав человека. Так первые 99 статей судебного кодекса у Корчака носили оправдывающий характер.

И хотя форма и органы их могут быть разными (общие собрания, «комитеты справедливости», «городское собрание», законодательный комитет и т.п.), но суть остается одна – полная вера в ребёнка, в его добрую, а не порочную суть.

Интересно

Ещё одной профессиональной ценностью, характерной для директоров авторских школ, является их единство в понимании ведущей цели воспитания и обучения. Для большинства эта цель – развитие личности каждого ребёнка. Наиболее чётко данная мысль сформулирована в работах Л. Кольберга: «Концепция развития остаётся единственно верным обоснованием… подлинно демократического педагогического процесса».

Подобное толкование цели, а значит, и сути основной миссии школы определяет и соответствующую организацию всей её внутренней жизни, создание условий для полной реализации заложенных в детях способностей и задатков.

Однако в понимании необходимых для развития детей условий наблюдается два варианта: первый (радикальный) – полная свобода и невмешательство (А. Нейлл), и второй (менее радикальный и более приемлемый) – создание условий для полноценного развития ребёнка, взаимного влияния взрослого и ребёнка друг на друга (Я. Корчак, В.А. Сухомлинский).

Создание безопасной в физическом, эмоциональном и моральном отношении среды школы достигается, в том числе и совместной выработкой правил жизни, совместной выработкой с детьми своеобразной конституции класса (и школы), в которой отражаются не только правила поведения, но и последствия их нарушения, причём как для детей, так и для взрослых.

Интеллектуальное, а главное, нравственное развитие детей происходит в ходе обсуждения «страниц» такой конституции, превращения активности и «самотворчества» (термин В.Н. Сороки-Росинского) детей в нравственную деятельность, способствующую их развитию.

Цели воспитания рассматриваются как на уровне формирования конкретных нравственных качеств (любви к людям, уважения к труду и т.п., совокупных личностных характеристик, например, будущего гражданина), так и определения конечного смысла педагогической деятельности.

В формулировке целей воспитания В.А. Сухомлинский обращал внимание на особое качество личности – «воспитуемость», а также на необходимость и, главное, возможность её формирования. Для этого, по мнению великого гуманиста, должны быть обеспечены два условия: во-первых, радость, счастье, жизнерадостное мировосприятие, а во-вторых, наличие культуры чувств, «способности видеть человека, находящегося рядом, принимать близко к сердцу его радости и огорчения, тревоги и смятения».

Отношение к своей прямой профессиональной обязанности – управлению детским учреждением понимается как в двух аспектах.

Сторонники концепции педагогической самоуправляемой общины (Р. Штейнер, К. Вентцель) считают, что директору, прежде всего, надо быть «духовным руководителем школы»

Сторонники более традиционной системы педагогического управления главные функции директора школы видят в том, чтобы максимально помогать педагогам осуществлять задуманное, работать в полном согласии между собой и в непосредственной близости с детьми (Дж. Магерген).

Вторая функция связана с формированием единой общности детей и взрослых и определяет необходимость выстраивать определённым образом отношения со всеми, занятыми в воплощении авторской концепции (с учениками, педагогами, родителями учащихся и представителями общественности); обеспечивать взаимопонимание, а в идеале единство духовной жизни педагогов и учащихся.

«А самым важным в любой школе, в воспитании любого школьного коллектива, – указывал В.Н. Сорока-Росинский, – является преодоление того противостояния учащихся и педагогов, которое здесь бывает всегда и которое во всех случаях не так-то легко преодолеть».

Для решения этой задачи важное значение имеют принципы общения с педагогами школы Дж. Дьюи: «близость, дружеские связи и обмен идеями».

Главным методом работы директора с педагогом, подчеркивал В.А.Сухомлинский, является «индивидуальная, дружеская, откровенная, душевная беседа».

Принципы взаимоотношений с родителями учащихся:

- Привлечение родителей в роли активных воспитателей детей в рамках учебно-воспитательного процесса в школе, приглашение их в качестве наблюдателей уроков и гостей детских праздников, а также использование их творческого потенциала для организации внеурочных форм деятельности, проведения заседаний клубов и кружков, спортивных мероприятий, походов и т.п.

- Организация педагогического обучения родителей посредством самых разнообразных форм, где главным действующим лицом обычно выступает директор школы, что постепенно отражается на всём укладе семейной жизни и часто преобразует её.

Погружение родителей в жизнь и культуру школы, общение родителей с директором-автором, учителями школы во время общешкольных праздников имеет значительно больший воспитательный эффект, нежели в обычных учебных заведениях. Такое понимание роли директора в общении с родителями связано с общей установкой, сформулированной ещё Я.Корчаком: «Конфликты между школой и семьёй всей тяжестью ложатся на ребёнка».

Роль директора во взаимодействии школы с окружающей социальной средой, с местной общиной или микрорайоном определил Р.Штейнер: «Любые методы воспитания… не должны вырывать человека из его среды. Не имеет смысла указывать, что наш социальный строй плох. Плох он или хорош, но мы должны жить в нём, и нельзя отрывать от него наших учеников. Так перед нами встала чрезвычайно трудная задача: мы хотим, с одной стороны, осуществлять наши педагогические идеалы, а с другой – сохранить тесную связь с жизнью, такой, какова она есть».

Позиция Штейнера, направленная на своеобразный диалог директора с социумом, присуща большинству директоров авторских школ, которые в отношении социума решали несколько взаимосвязанных задач:

- наиболее выгодного представления своей школы в условиях широкого социального окружения;

- защиты школы, как в смысле её профессиональной чести, так и личного достоинства педагогов и учащихся;

- общей координации воспитательных воздействий всех социальных институтов среды;

- расширения сферы воспитательных и образовательных услуг в рамках конкретного социума.

Достаточно редки, но возможны стремления отгородить школу от часто вредного влияния социального окружения, так было, например, в условиях Саммерхилл А. Нейлла.

Реализация третьей функции связана с наличием позитивной самооценки и веры в собственные силы, с пониманием того, что путь к обретению самовосприятия состоит из ряда взаимосвязанных шагов:

- признание собственных достоинств и компенсация недостатков;

- «взращивание» в себе новых позитивных умений на основе жёсткой самодисциплины;

- способность использовать свои умения на благо окружающих и, наконец, способность по достоинству оценивать позитивные качества окружающих.

Вообще, во многих западных источниках, посвящённых проблемам управления, рядом с термином «позитивное самовосприятие» фигурирует категория «зрелость» и «эмоциональной мудрости».

«Зрелость подразумевает, что человек подвёл черту под любыми детскими выходками, что он их абсолютно перерос. Но обследованные нами руководители как раз сохранили в себе наилучшие детские черты: энтузиазм в отношении к другим людям, спонтанность в поведении, богатое воображение и неограниченную способность изучать новое поведение» (Беннис, Нейнус).

Эмоциональная мудрость включает в себя пять важнейших основных умений или способностей, соответствующих характеристикам директоров авторских школ:

- Принимать людей такими, какие они есть (и учащихся, и педагогов).

- Оценивать взаимоотношения и возникающие проблемы в свете настоящего, а не прошлого. В этом смысле хрестоматийной является ссылка на опыт А.С. Макаренко, который никогда не позволял себе строить взаимоотношения с воспитанниками на основе их прошлого, часто преступного и порочного, и, как свидетельствует практика его авторских детских учреждений, такой подход значительно эффективнее традиционного.

- Относиться с равным вниманием и к тем, кто мало знаком, и к близким людям, и коллегам. Внешняя культура учреждения – формы приветствия, улыбки, вежливые слова, добросердечность – определяется прежде всего поведением его руководителя, каждое действие которого на виду у взрослых и детей, что в силу значимости его личности приобретает некий символический характер, становится предметом подражания.

- Доверять окружающим всегда, даже с риском для дела. Особенно важен данный принцип во взаимоотношениях с детьми, которые высоко оценивают степень доверия к себе и редко его нарушают.

- Двигаться вперёд независимо, не опираясь на постоянное одобрение и признание окружающих.

Большинству директоров авторских школ приходится в самых разных ситуациях отстаивать правоту авторской позиции, ведь авторские школы, как показало исследование Т.В. Цырлиной, опережают свое время и уровень развития педагогической культуры общества.

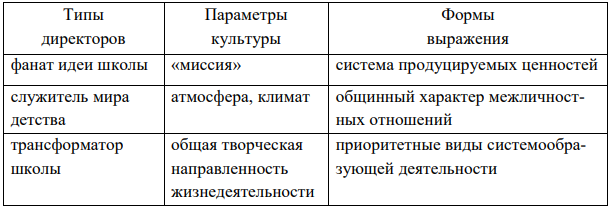

Специфическим функциям в управленческой деятельности авторских школ соответствуют и определенные типы директоров этих школ:

- «Фанат» идеи школы. Главные акценты в деятельности такого директора переносятся на создание этоса и осуществление «миссии» школы, умение формировать образ будущего своей организации, видеть ее перспективы и контуры их реализации.

- «Служитель» мира детства. Для такого директора характерно наличие морального авторитета, концентрация внимания на присущих педагогам и детям эмоциональных и духовных ресурсах, на создании соответствующей атмосферы и благоприятного климата.

- «Трансформатор школы». Этот тип отличается ориентацией на деятельность и способностью правильно расставлять педагогические кадры, создавая тем самым условия для творческого роста учителей и развития креативности у учащихся.

Типология директоров авторских школ, представленная в таблице, в качестве основания имеет их профессионально-ценностную направленность и сфокусирована в области управленческой деятельности.

Первому типу свойствен предельный эгоцентризм, восприятие всех субъектов общения и деятельности через призму собственных идей и возможности их реализации.

Для второго типа характерно наличие морального авторитета, способности служения школе, концентрация внимания на присущих педагогам и детям эмоциональных и духовных ресурсах, на создании соответствующей атмосферы и благоприятного климата.

Наличие подобного типа авторитета выражается в передаче директору (в экстремальных ситуациях) права принимать решения единолично, а также в признании за ним ключевой роли в создании культуры школы, в восприятии его служения школе как единственно верной формы управления (Дж. Магерген, А. Нейлл).

Третий тип отличается ориентаций на деятельность, умение не только эффективно ее организовать, но и наладить гибкую систему обратной связи, позволяющую директору держать руку на «пульсе» школы, правильно расставлять педагогические кадры и тем самым создавать условия для творческого роста учителей.

В равной степени предметом заботы такого директора является развитие креативности у учащихся, чему способствует игра как способ организации всей жизнедеятельности школы (У. Биттер, Ю.В. Завельский)

Вторая типология связана с личностными характеристиками и стилем поведения директоров школ, в первую очередь с их психологическими, эмоциональными особенностями.

Речь идёт о таких характеристиках, как:

- тип мышления (аналитический, стратегический);

- особенности темперамента (флегматик, холерик и т.п.);

- тип личности (экстраверт, интроверт);

- палитра педагогических воздействий (установка на абсолютный авторитет; на статусное положение в школе; на собственную «харизму» и т.п.).

На основе учета ряда различий в психолого-педагогических характеристиках директоров авторских школ и особенностей их деятельности, Т.В. Цырлина с известной долей условности дала характеристику собирательным портретам, каждый из которых акцентирует разные стороны личностно-деятельностных и профессиональных качеств и отношений, а в совокупности создаёт достаточно зримый образ автора-творца.

Директор как мессия:

- обладание «харизмой», т.е. особыми качествами исключительности, непогрешимости и даже святости в глазах детей и взрослых;

- интеллектуальное и моральное лидерство;

- личное обаяние;

- высокая степень настойчивости;

- высокий уровень мотивации в реализации собственной концепции;

- абсолютная вера в правильность осуществляемой линии (А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, Г. Литц, П. Гехеб).

Директор как стратег:

- сосредоточенность на концептуализации «миссии» школы;

- разумное сочетание веры в истинность «ядра ценностей» и сомнений в правильности избранных технологий;

- способность к системному анализу и целостному видению всего происходящего в школе;

- постоянный педагогический анализ собственной деятельности;

- умение превращать всех субъектов общения и деятельности школы в реализаторов собственной авторской концепции;

- склонность к долгосрочному предвидению, умение строить образ будущего своей школы (В.А. Караковский, Е.А. Ямбург, Г. Стивенс).

Директор как гуру:

- высокий уровень морального развития и стремление к нравственному совершенствованию;

- видение своего главного предназначения в служении миру детства;

- бескорыстие, жертвование собственной индивидуальностью во благо школы;

- нераздельная личностная идентификация с культурой школы;

- готовность взять на себя ответственность за судьбы детей и обладание кредитом доверия педагогов;

- эмпатия (Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский, Я. Корчак, Р. Штейнер).

Директор как творец:

- эмоциональная мудрость;

- высокий уровень креативности;

- наличие интуиции и способности к импровизации в общении, поведении и деятельности;

- иррационализм;

- способность видеть новое в привычной ситуации;

- незаурядные способности к литературной деятельности и художественному творчеству (Ю.В. Завельский, В.Н. Сорока-Росинский, Дж. Магерген).

На основании выделенных типов можно прогнозировать профессиональную позицию и место директора в созданной им авторской школе, а также обозначить приоритетную сферу личностной реализации.

В практике возможны три варианта профессиональной позиции:

- непосредственное реагирование на всё происходящее в школе, попытка сразу ликвидировать проблему, погасить конфликт, иными словами «принять удар на себя». В наибольшей степени такое поведение характерно для директора как мессии;

- включённое наблюдение, взгляд несколько отстранённый, но, возможно, более объективный, позволяющий «значимым другим» (педагогам, в первую очередь) принимать решения и оставлять за собой право вмешиваться в случае крайней необходимости. Таков во многом директор как стратег и как гуру;

- постоянное моделирование педагогических ситуаций, готовность к проектированию вариантов жизни детско-взрослого сообщества и выбора оптимальных путей развития, а также привнесение элементов новизны и введение ряда неожиданных поворотов, что присуще директору как творцу.

Место, занимаемое директором в школе, связано с личностной приверженностью той или иной сфере деятельности (познание, труд, клубная, спортивная деятельность и т.п.), в которой, с одной стороны, эффективнее проявиться его индивидуальным особенностям, а с другой, отвечающей его профессиональным возможностям.

Различают два варианта сферы реализации директора в собственной школе:

- «актуалистский», когда поведение определяется формулой «здесь и сейчас»;

- «этерналистский» – действия на основе принципа «всюду и всегда».

Рассмотренные функции, выполняемые директором авторской школы, отражают специфику управленческой деятельности в условиях детского учреждения. При этом традиционные функциональные обязанности не отвергаются, но приобретают конкретную специфику и общую направленность на формирование специфической школьной культуры.

Каждый из руководителей авторских школ сосредоточен на реализации разработанной им системы ценностей и на создании всех необходимых условий для осуществления «миссии» школы.

Статьи по теме

- Контекстный подход

- Компетентностный подход

- Характеристика образовательных парадигм

- Диагностическая методика изучения инновационной деятельности учителя

- Методика изучения педагогического опыта

- Передовой педагогический опыт и внедрение достижений педагогической науки в практическую педагогическую деятельность

- Эффективность профессиональной деятельности

- Критерии педагогических новшеств

- Специфика развития инновационной культуры учителя

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)