- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Управленческие отношения в системе современного менеджмента

Субординация – отношения распорядительства и администрирования, с одной стороны, и отношения подчиненности, исполнительства – с другой, возникают и регулируются на основе нормативных актов и должностных инструкций, носят обязывающий и открытый характер. Координация – отношения между сотрудниками организации, которые занимают равное и независимое положение в служебной иерархии, возникают для согласования и информирования о действиях различных подразделений по достижению целей организации.

Организация состоит из двух крупных подсистем – управляющей (субъект управления – S) и управляемой (объект управления – O). Связи между субъектом и объектом управления и составляют существо интересующих нас управленческих отношений. Главной специфической характеристикой управленческих отношений является определенное совпадение субъекта и объекта управления.

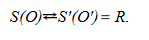

В соответствии с положениями теории систем каждая система одновременно является частью более крупной системы, а каждая подсистема, в свою очередь, является самостоятельной системой. Таким образом, каждый управленец одновременно является подчиненным вышестоящего руководителя, а каждый подчиненный руководителем (управленческие отношения могут быть представлены таким образом:

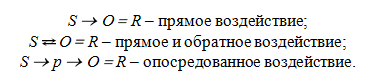

Основные виды воздействия субъекта управления на объект:

Классификация управленческих отношений (или связей) может быть осуществлена по многим признакам.

По пространственной ориентации отношения подразделяются на:

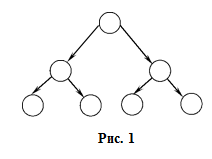

- субординации (или по вертикали) – представляют собой отношения распорядительства и администрирования, с одной стороны, и отношения подчиненности, исполнительства – с другой, возникают и регулируются на основе нормативных актов и должностных инструкций, носят обязывающий и открытый характер (рис. 1);

- координации (или по горизонтали) – представляют собой отношения между сотрудниками организации, которые занимают равное и независимое положение в служебной иерархии, возникают для согласования и информирования о действиях различных подразделений по достижению целей организации (рис. 2).

По роли и месту в структуре могут быть выделены:

- основные отношения, которые определяют строение системы и формируют главный контур организационной структуры;

- дополняющие отношения, которые создают условия для эффективной реализации основных связей;

- дублирующие отношения, которые обеспечивают гарантированность осуществления определенных функций системы и ее отдельных подразделений в случае нарушения обеспечивающих их реализацию связей. Они подразделяются на постоянно действующие (например, постоянное дублирование определенной информации) и резервные, действующие только в условиях нарушения основных связей (например, дополнительные каналы поставки ресурсов при срыве поставок по основным каналам);

- контрольные отношения, которые обеспечивают рациональность как отдельных межкомпонентных связей, так и всей структуры организации в целом;

- корректирующие отношения, которые обеспечивают внесение изменений в реализацию межкомпонентных связей организации, позволяют устранить отклонения, возникшие в процессе функционирования системы, и адаптировать существующую структуру к новой ситуации.

По характеру воздействия могут быть выделены:

- положительные связи;

- отрицательные связи;

- нейтральные связи.

Характер воздействия проявляется в изменении уровня организованности объекта воздействия, соответствующего компонента системы, а также значимости его в данной системе. Положительные связи повышают организованность и значимость соответствующего компонента системы, отрицательные – понижают, нейтральные – к существенным изменениям не приводят. Следует иметь в виду, что между одними и теми же компонентами системы могут одновременно существовать и положительные, и отрицательные, и нейтральные связи.

Могут быть выделены следующие варианты соотношений положительных и отрицательных связей:

- встречные прямые положительные связи – взаимоподдержка (например, отношения между подразделениями, имеющими общий интерес);

- встречные прямые отрицательные связи – взаимоослабление (например, отношения между подразделениями, имеющими противоположные интересы);

- встречные прямые связи, имеющие разную знаковость, одни – положительную, а другие – отрицательную, приводят к ослаблению одного и усилению другого участника отношений.

Варианты соотношений знаковости прямых и обратных связей следующие:

- прямые и обратные связи положительны. Происходит усиление объекта воздействия и повышение уровня его организованности. Этому способствуют и собственные действия данного объекта;

- прямые и обратные связи отрицательны. Прямое воздействие ведет к ослаблению и дезорганизации объекта, обратное противостоит этому и сдерживает процесс дезорганизации (например, реакция персонала предприятия на ошибочную реорганизацию);

- прямые связи положительны, обратные – отрицательны. Прямое воздействие усиливает и организует объект, обратное противостоит этому (например, в силу непонимания собственных интересов);

- прямые связи отрицательны, обратные – положительны. Прямое воздействие ослабляет и дезорганизует объект. Обратное также способствует этому.

По прерывистости могут быть выделены:

- непрерывные отношения, которые составляют основу организации, обеспечивают стабильность ее структуры, что не предполагает обязательного наличия каких-либо непрерывных процессов, протекающих между соответствующими компонентами системы, но, важно, чтобы существовала постоянная взаимообусловленность и взаимосогласованность функционирования этих компонентов организации;

- дискретные отношения, которые предполагают наличие определенных временных разрывов в реализации. Они подразделяются на периодические (характеризуются цикличностью в реализации) и ситуативные (устанавливаются по мере возникновения соответствующей ситуации).

По вариабельности могут быть выделены:

- инвариантные отношения, которые могут оставаться практически неизменными при различном изменении ситуации и условий функционирования организации;

- вариабельные отношения, которые при определенном изменении ситуации также изменяют свои характеристики (прямая связь может переходить в обратную, а обратная – в прямую; основная – в дополняющую, а дополняющая – в основную и т. д.).

Необходимо отметить, что внутрисистемные межкомпонентные отношения (связи) составляют структуру организации, однако сами по себе, как таковые, не определяют ее строения.

Статьи по теме

- Информационно-коммуникационное обеспечение процессов управления в системе современного менеджмента

- Функция управленческой мотивации в системе современного менеджмента

- Функция управленческого контроля в системе современного менеджмента

- Функция управленческой координации в системе современного менеджмента

- Функция управленческой организации в системе современного менеджмента

- Функция управленческого планирования в системе современного менеджмента

- Функция подготовки и принятия управленческого решения в системе современного менеджмента

- Функция управленческого прогнозирования в системе современного менеджмента

- Функция управленческого анализа в системе современного менеджмента

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)